Alcuni cittadini e tecnici sollecitano l’ approfondimento sui catasti e sugli atti pubblici opponibili per cui si è ritenuto necessario fare alcune valutazioni e ripercorrere la storia recente per permettere di comprendere gli eventi.

Per essere chiari, i due organismi, Catasto (registri catastali costituiti essenzialmente allo scopo fiscale) e Conservatoria (registri immobiliari depositari dei titoli opponibili) sono stati istituiti per affinità diverse, e in base alle loro leggi istitutive detengono una documentazione specifica; nonostante che il buonsenso ci spingerebbe a pensare che una persona titolare di un diritto su una proprietà, dovrebbe avere i suoi beni intestati anche nei registri catastali, non sempre tali dati corrispondono. Tale discrepanza ci obbliga ad individuare nei registri immobiliari l’unica fonte che possa certificare un qualsiasi diritto presente sul bene, mentre i dati catastali possono dare indicazioni per la ricerca, ma mai probatorietà di tale diritto.

Sulla base della burocrazia statale creata nel periodo Napoleonico quasi tutti gli Stati Moderni si dotarono di Catasti e Conservatorie funzionanti grossomodo come quelle che oggi conosciamo; lo Stato della Chiesa, riuscì nel 1835 :

• ad attivare il Catasto Gregoriano costituito attraverso un censimento particellare di tutto il territorio (a differenza del vecchio Catasto Alessandrino che riguardava essenzialmente alcuni territori e appezzamenti)

• a promulgare il Regolamento Legislativo e Giudiziario per gli Affari Civili (un Codice Civile all’ altezza di uno Stato Moderno) che dispose, in continuazione coi decreti napoleonici del 1806-1809 mai abrogati, che gli atti pubblici fossero trascritti e conservati presso l’Ufficio della Conservatoria delle Ipoteche del Circondario (e non certo presso gli uffici del Catasto).

Il Regno d’Italia subentrato nei nostri territori nel 1860, deteneva già un Codice Civile promulgato nel 1865 in cui erano trattate le questioni riguardanti i Contratti in forma pubblica o privata e il relativo obbligo della Trascrizione in Conservatoria degli atti, in modo abbastanza simile a quello previsto dallo Stato della Chiesa.

Invece, per quanto riguarda il Catasto, anche prima dell’Unità della Nazione, il Regno ereditò 22 sistemi catastali di cui nessuno recepito con finalità probatoria, ma tutti rimasti per la sola valenza dell’imposizione fiscale. Nel 1864 onde adottare un sistema che perequasse le imposte su tutto il territorio in modo omogeneo, fu emanata la L.1831, in attesa che venisse costituito un Catasto unitario geometrico particellare riguardante l’intero territorio nazionale, in base alla L.368/1886. Nel frattempo vennero utilizzati i catasti esistenti che via via vennero sostituiti da quelli formati con le nuove disposizioni. Tale catasto non fu però in grado di fornire la prova giuridica della proprietà censita, in quanto fu formato senza il concorso degli aventi diritto, cosa che avvenne invece nell’ ereditare dopo la I Guerra Mondiale il Catasto degli ex-territori dell’impero Austro-Ungarico di Trento e Bolzano, formato e integrato con procedure pubblicistiche presso la Conservatoria e del quale è probatorio il registro fondiario, tenuto e conservato per gli aggiornamenti sotto il controllo e la ratifica del Giudice Tavolare.

In base a quanto affermato possiamo concludere che in Italia, salvo i territori delle Provincie di Trento e Bolzano, i documenti catastali non producono alcuna prova giuridica dell’ esistenza di un diritto, ma possono essere elemento indiziario per eseguirne la ricerca.

APPROFONDIMENTO

1. UN SISTEMA CATASTALE, QUANDO È O NON E’ PROBATORIO?

Sulla base dell’eredità Napoleonica, quasi tutti gli stati moderni intorno agli inizi del XVIII secolo, si dotarono di Catasti più o meno efficaci allo scopo di rendere più efficiente l’imposizione fiscale sulle proprietà. Parallelamente, Nello Stato della Chiesa, il sistema della conservazione delle ipoteche introdotto durante il periodo napoleonico, con l’istituzione di una Amministrazione del patrimonio nazionale e della registrazione (decreti 16 gennaio e 29 mar. 1806 nelle province del Regno italico; decreto 10 giugno 1809 per Roma ed i restanti territori pontifici), fu provvisoriamente mantenuto dai primi editti del restaurato governo. Infatti, nelle province di prima recupera, Umbria e Lazio, il delegato apostolico di Pio VII, mons.

Rivarola, abolì tutta la legislazione napoleonica, compresi i codici (editto 13 mag. 1814), ma mantenne in vigore le norme sul sistema ipotecario; nelle province di seconda recupera, il segretario di Stato card. Consalvi abolì ugualmente la legislazione napoleonica e i codici civile, penale e di procedura, ma mantenne provvisoriamente i tribunali esistenti e conservò il codice di commercio, i tribunali di commercio, nonché la legislazione relativa alle ipoteche (editto 5 lug. 1815).

– CATASTO – Pio VII, con Motu Proprio del 06-07-1816, sulla Organizzazione dell’ Amministrazione Pubblica, nell’ambito della riforma fiscale, promulgò la redazione di un nuovo e più efficace catastro o catasto mediante un censimento generale, che per la prima volta fu particellare, istituendo gli organi preposti alla sua realizzazione e disponendo “la compilazione dei nuovi catasti regolati a misura e a stima con un modulo comune, che renda equabilmente uniformi gli allibramenti dei fondi rustici, avendo riguardo alla natura del suolo, alla di lui posizione, e prodotti, come anche alle differenti specie di coltivazioni, e d’infortuni, ed a tutti gli altri elementi, che possono, e devono aversi, in considerazione nello stabilire un censimento, acciò si renda da per tutto corrispondente alla forza intrinseca, ed al valore reale dei fondi stessi” .

I documenti prodotti dal Catasto che poi verrà definito “Gregoriano” perché attivato da Gregorio XVI nel 1835, non hanno mai assunto validità probatoria in riferimento al titolo di diritto in quanto il censimento eseguito mirava al solo rilevamento dei terreni, del nominativo del “possessore “ e non dell’ effettivo proprietario, alla formazione delle mappe e alla successiva attribuzione dell’ estimo censuario in base alla coltivazione; e poi nel tempo ai successivi aggiornamenti necessari alla corretta imposizione fiscale.

– CONSERVATORIA – Lo stesso Gregorio XVI promulgò con Motu Proprio in data 10 novembre 1834 il Regolamento Legislativo e Giudiziario per gli Affari Civili (un Codice Civile all’ altezza di uno Stato Moderno) che entrò in vigore in data 1 gennaio 1835, che dispose, in continuazione colle disposizioni napoleoniche, che gli atti pubblici indicati negli articoli sottostanti, fossero trascritti e conservati presso l’Ufficio della Conservatoria delle Ipoteche del Circondario ( e non certo presso gli uffici del Catasto).

Nella Parte I, Titolo VI, l’ art.59 così recita: I contratti di enfiteusi e di censo non saranno validi qualora non siano stipulati per pubblico istrumento.

Nella Parte I, Titolo VII, Sez.II, Cap I, l’art. 104 così recita: Sono capaci d’ipoteca…3. Il dominio utile ed il dominio diretto nella enfiteusi, e ciascuno separatamente.

Nella Parte I, Titolo VII, Sez.II, Cap VIII, l’ art. 183 così recita: gli atti di vendita o alienazione de’ beni capaci d’ipoteca, comprese pure le donazioni tra vivi, saranno resi pubblici col mezzo della trascrizione.

L’art.184 così recita : La trascrizione consiste nella copia intiera degli atti che deve farsi in un particolare registro del conservatore delle ipoteche, nel di cui circondario esistono i beni alienati

Decade pertanto qualsiasi ipotesi probatoria attribuibile alle Scritture Catastali durante lo Stato della Chiesa.

La probatorietà di un qualsiasi Catasto potrebbe derivare esclusivamente per effetto di specifica normativa emanata dall’organo legiferatore al tempo della sua costituzione e ciò deve permanere sino ai giorni nostri con la conferma delle normative della Repubblica Italiana.

Con l’Unità d’Italia conclusasi sotto il Regno dei Savoia, iniziata nel 1861 con il Risorgimento e considerata conclusa il 3 febbraio 1871 con la proclamazione di Roma quale Capitale d’Italia, il neo regno dovette affrontare l’esigenza di organizzare il sistema fiscale nazionale per acquisire entrate, dapprima provvisoriamente e poi man mano perfezionandolo. Infatti si erano ereditati ben 22 sistemi catastali di cui nessuno recepito con finalità probatoria, ma tutti rimasti per la sola valenza dell’imposizione fiscale.

A tal proposito fu emanata la Legge N° 1831 del 15/7/1864, diretta a perequare le imposte, cioè che tutti i possessori di beni, versassero le imposte e che queste fossero eque per tutto il territorio nazionale, in tal modo applicate in via provvisoria, in attesa che venisse costituito un Catasto unitario geometrico particellare riguardante l’intera Italia, istituito con la L.368/1886.

Ciò comportò il riconoscimento provvisorio dei catasti pre-unitari per urgente e mera esigenza fiscale.

Ognuno dei 22 catasti pre-unitari aveva una sua Direzione apicale, fino a che nel 1869 il Regno d’Italia si dotò delle Intendenze di Finanze istituite in ogni capoluogo di Provincia (Legge 26 settembre 1869 nr. 3286 e R.D. 18 dicembre 1869 nr. 5397), con compiti di controllo sul personale e di coordinamento delle attività finanziarie. Quando le Intendenze raggiunsero la piena operatività esercitarono complessivamente le competenze in ordine a una struttura amministrativa divisa in Direzioni Compartimentali a seconda dei vari rami dell’amministrazione finanziaria: Demanio e tasse sugli affari, imposte Dirette, Catasto, pesi e misure e gabelle.

Il Comitato, in proposito ha approfondito quanto d’interesse ebbe a coinvolgere il territorio pre-unitario e poi quanto riguarda i successivi stati di diritto inerenti il comune di San Felice Circeo (LT), per cui, i lettori, a seconda dove sono siti i beni di loro interesse procederanno con l’analisi della inerente normativa pre-unitaria, mentre per il periodo post-unitario in materia di catasti il tutto è comune salvo la porzione del territorio dell’Italia settentrionale acquisito alla fine della prima guerra mondiale del 15-18 concernente le ex comunità dell’impero Austro-Ungarico di Trento e Bolzano (in seguito ancora meglio richiamate).

Per quanto riguarda l’ex Stato Pontificio il sistema catastale faceva capo alla Presidenza del Censo con sede in Roma, ma è del tutto distinto dall’allora sistema pubblicistico probatorio. Purtroppo ancora oggi alcuni cittadini fanno confusione sulle due distinte articolazioni dello Stato.

A cura del Presidente del Censo Cardinale Guerrieri Gonzaga insiste una approfondita trattazione con la quale nel fare il riordino delle disposizioni normative e regolamentari concernenti il catasto Gregoriano, certificò quali furono i lavori preparatori che ne determinarono la legiferazione per la sua costituzione- oggi diremmo “i lavori della commissione parlamentare con delega a legiferare in materia”. In proposito gli allora addetti analizzarono le varie vicissitudini che involsero fiscalmente lo Stato Ecclesiastico e, partendo dal chirografo del 30 giugno 1681 a firma di Papa Innocenzo XI si convenì che fu il primo tentativo di catasto a cui ne seguirono altri che, fino a quando rimase in vita il Regno Pontificio, furono tutti solo e solamente finalizzati alla riscossione di vari emolumenti fiscali.

La fiscalità del Catasto Gregoriano è determinata per norma Pontificia data dal “Motu Proprio di Papa Pio VII del 6 luglio 1816 concernente la riorganizzazione dell’Amministrazione Pubblica” ove con l’articolo 191 fu disposta l’istituzione del nuovo sistema catastale – citiamo … “Per coordinare poi ogni sistema amministrativo, e particolarmente quello che riguarda le contribuzioni, alla maggiore uniformità possibile, in guisa che alcuno de’ sudditi Pontifici non soffra maggior peso dell’altro, e volendo ancora che sia corretto ogni errore di misura, e di stima, onde si tolga ogni motivo di giusto reclame, viene fin da ora stabilito, che si eseguisca in tutto lo Stato con la maggior celerità compatibile con la natura dell’opera, la compilazione de’ nuovi catasti regolati a misura ed a stima con un modulo comune che renda equabilmente uniformi gli allibramenti dei fondi rustici …”.

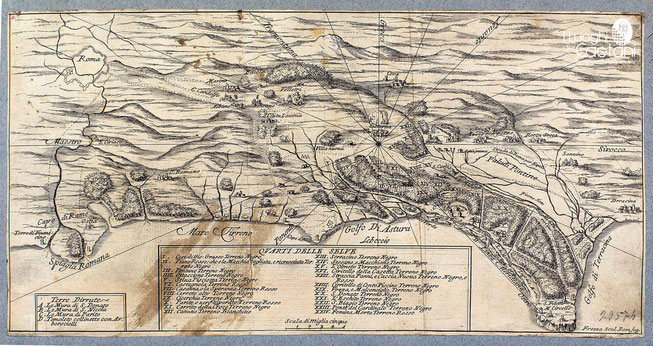

Seguirono vari regolamenti e la stesura delle prime mappe particellari catastali dette mappette. Per San Felice, dopo alcune bozze furono messe in conservazione quelle definitive accreditate all’anno 1825, ma per quanto riguardò la determinazione degli estimi e produzione di altri registri catastali si dovrà attendere il 1835 quando sotto Papa Gregorio XVI fu completata l’opera per l’intero stato ecclesiastico ed attivata per la sua messa in conservazione.

Ma allora quando si ha un catasto probatorio? In Italia ad oggi esiste una porzione della Repubblica dove vige un Catasto Terreni di valore probatorio recepito come tale per disposti normativi del Regno d’Italia a seguito dell’annessione delle provincie di Trento e Bolzano che si estendevano sino all’odierna Cortina d’Ampezzo.

Tale sistema catastale trova origine dal primario sistema “Teresiano” – in quanto terminato da Maria Teresa D’Asburgo e poi integrato con procedure pubblicistiche che cumularono nella loro conservazione ai pubblici registri immobiliari di allora per farlo divenire l’impianto del “Catasto Tavolare” del quale è probatorio il registro fondiario che è tenuto e conservato per gli aggiornamenti sotto il controllo e la ratifica del Giudice Tavolare.

In sintesi il censimento di ogni particella terreni fu fatto attraverso una procedura di pedissequa misurazione delle superfici e determinazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fondo considerato, ma l’importante che il tutto fu condotto in contraddittorio con il possessore dell’appezzamento e gli altri possessori confinanti attraverso verbalizzazione con contraddittorio d questi, registrazione e conservazione immobiliare delle decisioni su disposizione del Giudice apposito che da quel momento ne fece l’impianto probatorio.

Di quanto sopra nulla esiste né nei catasti pre-unitari e né in quelli successivi. Pertanto, permane a tutt’oggi la sola probatorietà dei soli atti opponibili regolarmente redatti per la costituzione di diritti reali, trascritti e conservati presso i Pubblici Registri Immobiliari. Questi non sono per nulla influenzabili da mere annotazioni catastali che hanno solo valore meramente indiziario.

sintesi per i non addetti ai lavori

📌 Catasto ≠ Prova di proprietà

Molti pensano che i documenti catastali (come mappe o registri del catasto) provino la proprietà di un terreno o immobile. Ma non è così.

🏛 Due enti diversi:

• Il Catasto serve solo per motivi fiscali (calcolo delle tasse).

• La Conservatoria è l’unico ente che conserva gli atti ufficiali e opponibili, cioè validi in tribunale per dimostrare un diritto (come la proprietà).

⚖️ Solo gli atti pubblici registrati in Conservatoria dimostrano un diritto reale.

I documenti del catasto non hanno valore legale come prova di proprietà, servono solo come indizio o riferimento.

________________________________________

📚 Un po’ di storia (semplificata):

• Nel 1800 circa, anche lo Stato della Chiesa creò un catasto (Catasto Gregoriano) per censire i terreni e calcolare le tasse.

• Ma solo gli atti firmati, registrati e conservati nella Conservatoria delle Ipoteche avevano valore legale.

• Il Regno d’Italia, dopo l’Unità, confermò che i catasti (vecchi o nuovi) non dimostrano la proprietà, ma sono strumenti fiscali.

________________________________________

❗Eccezione: Trento e Bolzano

Solo in queste due province il catasto è probatorio, perché deriva dal sistema austro-ungarico che prevedeva verifica, firma, contraddittorio e approvazione del giudice. È un sistema detto Catasto Tavolare.

________________________________________

✅ In conclusione:

• Se vuoi dimostrare di essere proprietario di un diritto reale, ti serve un atto pubblico registrato in Conservatoria (come un rogito notarile).

• Il catasto non basta: indica solo chi paga le tasse, non chi ha diritto di proprietà.

.

Commenti recenti