La ricognizione in dominum

approfondimento (seconda parte)

LA RICOGNIZIONE DELLE ENFITEUSI, NORME ED ESEMPI.

ARBITRARIA ASSIMILAZIONE AD ATTI D’INDIVIDUAZIONE UNILATERALE

Il Comitato, con questo ultimo post di approfondimento completa il ciclo di analisi che partendo dalla verifica dell’esistenza o non esistenza di una enfiteusi a seconda di quanto normato nel tempo, conduce il lettore per mano passo passo attraverso i meandri di questa materia non più in auge da oltre un cinquantennio. Purtroppo recentemente è tornata alla ribalta in quanto, per certe persone, le presunte enfiteusi/livello sono stata considerate una opportunità per conseguire ritorni economici a scapito di cittadini che, ignari, per generazioni hanno contribuito attivamente alla vita dello Stato Italiano creando attività, beni immobili, lavoro e conseguenti entrate fiscali per lo Stato (cioè finanze a disposizioni dei bilanci annuali per sostenere, i diritti allo studio, alla salute, alla sicurezza, alla giustizia, etc.).

Nel Codice Civile del passato Regno d’Italia di cui al R.D. del 24 giugno 1865, nr. 2358 la ricognizione è prevista all’articolo 1563 ove si cita: “”“ Ogni 29 anni il concedente può chiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico.

Per l’atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione, le spese di essa sono a carico del possessore del fondo.”””

Successivamente la ricognizione è prevista dall’articolo 969 del vigente codice civile di cui al R.D. del 16 marzo 1942, nr. 262, si cita che “””il concedente può chiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova in possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.

Per l’atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione, le spese dell’atto sono a carico del concedente”””.

Risulta pertanto che l’intervallo di tempo in cui si poteva eseguire la ricognizione è diversamente previsto tra il vecchio ordinamento (29 anni) e il nuovo (20 anni), ma la novità è che nel passato le spese erano tutte a carico dell’Enfiteuta o Utilista, mentre oggi sono a carico del Direttario o Concedente.

Da quanto sopra è evidente che la Ricognizione, in quanto tale, per avere valore opponibile ed impositivo deve avvenire in contradittorio tra l’utilista e il direttario con la sottoscrizione di un atto trattandosi sempre di un contratto che deve contenere tutti gli elementi costitutivi, atteso il disposto dell’art. 1325 del codice civile secondo il quale sono: 1) l’accordo delle parti; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

La Corte suprema ha stabilito che la ricognizione non è obbligatoria quando si ha una effettiva e provata esistenza di una enfiteusi di durata perpetua o comunque considerata perpetua (quando nell’atto costitutivo non è indicato nessun termine di tempo), in tal caso la ricognizione è una opportunità di cui può usufruire il concedente.

La ricognizione è obbligatoria quando si è innanzi ad un atto opponibile di enfiteusi a tempo.

Inoltre la ricognizione diventa obbligatoria quando si modificano le condizioni del contratto enfiteutico. Infatti, grazie all’istituto della ricognizione le parti – Concedente e Utilista, possono concordemente commutare una enfiteusi perpetua in una enfiteusi a tempo oppure il concedente può aggiornare il canone enfiteutico aumentandone o diminuendo l’importo dell’annualità dovuta: da ciò la ratio della norma che si debba procedere all’imprescindibile effettuazione di una ricognizione modificativa anche se è inerente una enfiteusi perpetua e debba comunque essere originata da un contraddittorio in forma scritta e trascritto e infine resa pubblica perché il tutto riguarda modifiche contrattuali.

La pubblicità della ricognizione modificativa è una garanzia degli atti ipotecari che si possono accendere sul Diretto Dominio o sull’utile dominio. Infatti, possono essere sia ceduti a terzi e/o utilizzati a garanzia per l’accensione di mutui. Il valore del fondo è influenzato dall’entità dei canoni e dai miglioramenti riscontrati con l’effettuazione della ricognizione, tanto più sale la sua valutazione e maggiore è la somma percepibile con finanziamento.

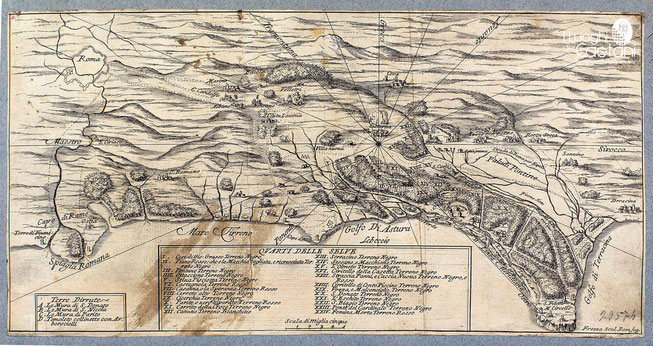

Tanto premesso occorre soffermarsi sull’istituto della ricognizione come nel tempo ha assunto specifiche valenze per beni immobili circoscritti al territorio del sud del Lazio a partire da quando la Chiesa vi esercitava il suo potere temporale.

È necessario sviluppare la problematica seguendo più linee valutative, per cui nell’atto ricognitivo – quando rogato da notaio o da protonotario della Reverenda Camera Apostolica, dopo l’attestazione dell’avvenuto riconoscimento delle parti presenti in atti, quali divenuti Utilista e Direttario, si deve riscontrare che vi sia riportata l’individuazione del fondo per estremi catastali e altresì deve risultare l’individuazione degli atti opponibili originari che lo interessano per l’accensione di una enfiteusi. Diversamente mancando uno solo degli elementi di cui sopra non si è innanzi ad una ricognizione, ma se non è un atto nullo o annullabile, sarà necessario individuare di che diversa tipologia si tratta. Non è raro che ci si trovi innanzi ad un mero atto di individuazione dei fondi redatto per unilaterale iniziativa che è tutt’altra cosa.

Innanzi tutto, la Ricognizione sui beni propri della Chiesa, nel passato Governo Ecclesiastico era specificatamente richiesta dalla Reverenda Camera Apostolica ed effettuata tramite sopralluogo per opera dei suoi periti all’uopo designati i quali, tramite accesso e contraddittorio verificavano il reale ed effettivo possidente del Fondo o dell’immobile e/o quale il peso che vi gravava.

Quale mero esempio della molteplicità delle situazioni si potevano riscontrare possidenti o proprietari di diritti in capo a: Corporazioni Ecclesiastiche, Mense Vescovili, Abbadie, Canonicati, Benefici, Parrocchie, beni propri di persone ecclesiastiche, ordini Cavallereschi, Collegi, Università, Conservatori, Ospedali, Ospizi, beni enfiteutici per effetto di contratto richiamato per estremi, livelli per effetto di un determinato rogito, rendite perpetue per istituzione con atti notarili, beni appartenenti a fidecommissi, primogeniture, e maggioraschi, beni Camerali e comunitativi. Inoltre, in detta ricognizione venivano indicati anche gli effettivi occupanti accertati nei beni immobili nella qualità di affittuari, di versanti di un censo(1) , elargenti laudemi, gestori per assegnazione tramite gara pubblica di forni Venali o macellerie anche se in regime di soccida, etc.. Di sovente tali Ricognizioni erano corredate di mappe del tutto approssimative, che nel tempo divennero sempre più dettagliate.

A Ricognizione completata e redatta per atto scritto, questa veniva recepita dalla Reverenda Camera Apostolica tramite la redazione di un atto detto chirografo – a firma di delegato oppure dal Camerlengo se non addirittura dal Papa quando era inerente ad una massa patrimoniale rilevante o strategica per lo Stato, il tutto veniva allegato a detta Ricognizione e veniva fatto Registrare dal Protonotario che provvedeva contestualmente alla sua consegna di copia all’ufficio di Roma deputato alla ulteriore conservazione.

Occorre precisare quali erano le difficoltà che nel tempo potevano contraddistinguere le Ricognizioni:

a) Periodo in cui vigevano i passati catasti pontifici non particellari.

Il notaio rogante, nella redazione dell’atto di costituzione dell’enfiteusi o di altro diritto atipico aveva sempre l’obbligo di distinguere le parti attestandone la loro identificazione e cercare d’indicare il luogo ove siti i fondi e, secondo le consuetudini di misurazione agraria, doveva indicare la complessiva superficie ceduta in possesso all’utilista o ad altro tipo di possidente coltivatore, ma non c’erano mappe, salvo qualche rappresentazione grossolana e sommaria. Le rappresentazioni grafiche approssimative erano una rara eccezione che contraddistingueva pochissimi comuni. Quindi nel rogito s’indicava il “comune”, la “contrada” e la superfice complessiva detenuta dall’utilista che spesso era composita da un compendio dato da più piccoli appezzamenti anche se lontani tra loro. Nel sud Lazio la superficie era espressa in Rubbi romani e sue sotto-unità. Inoltre andava indicato il canone in valuta di Scudi Pontifici, il detto appellativo canone era, comunque utilizzato anche nella stipula di altri contratti per l’accensione di altri diritti atipici e non sempre previsti dalle norme del tempo vigenti perché retaggio di passati stati di diritto assorbiti nei secoli passati per effetto della graduale espansione territoriale dello Stato Ecclesiastico.

Erano in uso i più disparati registri definiti “Cabrei” e non tutti redatti in egual modo. Questi erano per lo più tenuti ed aggiornati da potenti famiglie nobiliari, borghesi facoltosi, etc. Con l’istituzione del Catasto Piano i cabrei furono abrogati e sostituiti dalle prime scritture che dovevano essere tutte univoche nello stato Pontificio al fine di applicare veritiera, complessiva ed equa fiscalità. Ci furono problemi e difficoltà.

È con il catasto Gregoriano (1835) che si hanno specifiche mappe atte a distinguere i fondi agricoli con rappresentazione particellari in scala riferita alla loro reale superficie e data nei nuovi registri nominati Brogliardi secondo l’unità di misura nominata “Canna censuaria” – cioè un metro quadrato.

Come già detto la canna Censuaria lineare o quadrata fu adottata ufficialmente nel 1817 in luogo del Rubbio Romano che di contro fu abrogato unitamente ai suoi corrispondenti sottomultipli.

b) Periodo in cui vigeva il passato Catasto Pontificio particellare detto Gregoriano.

Il notaio rogante, nella redazione dell’atto di costituzione dell’enfiteusi o di altro diritto anche se atipico aveva sempre l’obbligo di distinguere le parti comparse attestandone l’identificazione e di indicare il Comune in cui erano siti i fondi, ma con l’avvento del Catasto Gregoriano insorge l’obbligo di adottare la nuova individuazione catastale specificando il numero di Sezione, il numero di mappetta e il numero di ogni singola particella d’interesse, l’entità della superficie non più secondo il Rubbo Romano e suoi sottomultipli, ma in canne censuarie quadrate (corrispondenti in realtà a metri quadrati).

Quanto sopra comportò che molti nobili, latifondisti e la Chiesa stessa procedettero a fare delle Ricognizioni con atti resi pubblici che gli permise di individuare in contraddittorio beni e titoli precedentemente non determinabili e farli accettare nella nuova veste di enfiteusi o di riconfermato diretto dominio. Le finalità di tali Ricognizioni erano di ricondurle opportunamente al pregresso contratto ante Gregoriano relativo ad enfiteusi, livello, censo, rendita perpetua, etc. e trasformare un incerto rapporto in un diritto pienamente riconosciuto dallo Stato Pontificio

c) Periodo in cui Il Regno d’Italia subentrò al Governo Ecclesiastico e in cui permane provvisoriamente il catasto Gregoriano – con opportune rimodulazioni.

Detto catasto provvisorio, negli anni ‘20, verrà sostituito dal catasto dei Terreni (N.C.T.) e dal Catasto dei Fabbricati (N.C.E.U.), ambedue giunti sino a noi con le rispettive modificazioni ed integrazioni.

Fermo restando l’obbligo di istituire le Enfiteusi in forma scritta quale istituto riconosciuto dal neo codice civile del Regno d’Italia promulgato nel 1865 , i possedimenti di fondi agricoli e di abitazioni, unitamente ai proprietari direttari nobili, latifondisti e la Chiesa stessa (per i beni ridottamene rimastigli in proprietà), in più casi procedettero a sottoscrivere disparati atti di Ricognizione.

Si deve premettere che il cessato Stato Pontificio (ridottosi all’odierno Stato del Vaticano), fu privato di molti patrimoni che confluirono nel “Fondo Ecclesiastico” in carico alla gestione diretta del Demanio dello Stato.

Molti di tali beni furono interessati dall’applicazione della legge del 21 agosto 1862, nr. 793, concernente l’autorizzazione al Governo di alienare beni demaniali (che non sono destinati ad uso pubblico o richiesti per pubblico servizio) e dal collegato regolamento applicativo di cui al Regio Decreto del 14 settembre 1862, n. 812, riguardante l’esecuzione della detta legge nr. 793/1862.

Nel rispetto di tale normativa, molti beni Ecclesiastici furono oggetto di perizie di censimento e di valutazione: di carattere ordinario – quando al compendio immobiliare erano riconducibili diritti tramite atti opponibili e corrispondenti concordanze catastali; di carattere sommario – quando non c’erano atti opponibili per attestare il diritto che involgeva il compendio di beni e non c’erano concordanze catastali.

Pertanto, dall’applicazione della citata normativa scaturirono cessioni di beni tramite esperimento d’asta e quando infruttuosi gli immobili furono oggetto di decisioni da parte degli organismi dello Stato che disposero comunque per il loro trasferimento in toto o in parte per accettazione di offerta proposta direttamente da privati.

Nel Sud del Lazio si trovarono censiti molti beni appartenenti al Fondo Ecclesiastico ed altri che furono iscritti definitivamente nel patrimonio del Demanio, ma ci sono anche alcuni immobili, comunque rimasti, nella disponibilità o in proprietà a favore di alcune istituzioni minori del Clero.

Come alcuni proprietari privati adottarono un comportamento lungimirante per il consolidamento del loro diritto di direttari, anche per beni ex ecclesiastici o in disponibilità di alcuni Istituti della Chiesa si possono riscontrare ricognizioni effettuate per diverse finalità, quali:

I. Ricognizione confermativa ed aggiornativa dell’esistenza di pregressa enfiteusi regolarmente opponibile;

II. Ricognizione per la costituzione derivativa di enfiteusi in luogo di un precedente diritto incerto e indefinibile da cui conseguiva comunque il pagamento di somme a favore di un presunto direttario.

I. Ricognizione in dominium – confermativa ed aggiornativa dell’esistenza di pregressa enfiteusi per cui regolarmente opponibile;

Nelle raccolte degli atti notarili redatti in Terracina dal notaio Giulio Scalfati di Vincenzantonio ed altri pubblici ufficiali con competenza nel territorio del sud del Lazio ci sono atti pubblici confermativi di enfiteusi perpetue.

Ad esempio il caso di alcuni fondi agricoli siti nel comune di Priverno, quando di proprietà della Reverenda Camera Apostolica e già concessi in enfiteusi nel 1793 per misura superficiaria espressa in rubbio Romano e per una corresponsione in denaro espressa in valuta di scudi pontifici. Questi, dopo il 1870 furono acquisiti dal Demanio del Regno e ancora nel 1889 gli risultavano in carico per il titolo di direttario. L’esempio riguarda una ricognizione richiesta in quell’anno dall’enfiteuta rivolta al Demanio dello Stato (articolo n. 1563 del C.C. del Regno del 1865).

In atto, il Notaio, dopo aver individuato correttamente le parti Utilista e Direttario rappresentate del Demanio – accertandone l’identità, riporta dettagliatamente la rendicontazione di tutti i passaggi intervenuti dal 1793 da utilista ad utilista sino alla data del 1889 con l’individuazione delle aggiornate particelle catastali già concesse dal demanio a corpo e non a misura e in luogo di queste si stabiliscono, finalmente: le effettive misure ed i canoni che per tali fondi agricoli sono commutati in valuta di lire Italiane.

Nel complesso si nota la procedura adottata che, comunque, và a riconfermare l’esistenza di una passata enfiteusi originariamente costituita dalla chiesa e, per come questa è giunta al Demanio alla data dell’atto ricognitivo. Inoltre, Il notaio allega atti provanti la successiva procedura di ratifica della ricognizione per decisone della Corte dei Conti su approvazione proposta per decreto della Prefettura di Roma e, quindi, prova la convalida dell’atto pubblico da lui rogato suggellando la sua esecutività come norma prevedeva.

Si evidenzia che nonostante tale atto, non è dato conoscere se il Demanio è succeduto alla RCA in applicazione della lettera f), articolo 3 del già citato regolamento R.D. del 14 settembre 1862, n. 812 che recita “saranno esclusi dalla vendita … omissis … f) i dominii diretti, i censi e le annualità perpetue di qualunque natura.”, supposizione che potrebbe giustificare perché il diretto dominio è rimasto in capo al Demanio e perché questi non l’abbia ceduto ai sensi della Legge del 21 agosto 1862, nr. 793.

II. Rinnovazione con variazione di ex titolo incerto – costituzione derivativa di enfiteusi in luogo di un precedente diritto incerto e indefinibile da cui conseguiva comunque il pagamento di somme sin dal passato a favore di un presunto direttario.

Anche di tali ricognizioni ve ne sono più esempi opponibili e, quale mero esempio, si cita quanto rogato il 30 agosto 1917, in Comune di Monte San Biagio, dal notaio Giuseppe Parisella al riguardo di beni siti nel comune di Terracina (LT).

In sintesi, nell’atto ricognitivo risulta allegata una procura da cui si evince che il Vescovo di Terracina, Priverno, e Sezze e come tale amministratore dei beni della Mensa Vescovile e del Seminario Diocesano di Sezze, rilascia procura al Don Giuseppe Canonico Zizzi con il compito di eseguire ricognizione su vari beni terreni e case in Terracina – sui quali, limitatamente ad alcuni è certo che insistano enfiteusi e, per altri, se pur conscio che viene percepito un atavico canone. Pertanto, coglie l’opportunità di delegare un incarico a persona di sua fiducia con la finalità di constatare se esista enfiteusi veritiera e, se in caso incerto, di procedere a mezzo di notaio a costituirla pubblicamente.

Quindi, il procurato Don Giuseppe, appare nell’atto di ricognizione unitamente a più soggetti di cui, quelli in presunto possesso di un incerto diritto, dichiarano di effettivamente versare da tempo canoni e accettano l’aggiornamento di questi in aumento per esborso annuale di lire in ragione di specifici fondi individuati secondo le allora risultanze catastali particellari e superficiarie (fondi presso porta Romana, località la dellibera, località Barchi, etc.).

Sono evidenti gli effetti che in quel frangente scaturirono dal rogito e quanto in esso si concordò con l’ulteriore clausola per la quale le parti stabilirono concordemente che tale ricognizione assumeva valore di titolo originario di costituzione dell’enfiteusi e, se nel futuro, fossero emersi atti pregressi attestanti l’esistenza di un diverso titolo gravante sui fondi ricogniti, tutti i sottoscrittori già da allora rinunciavano a qualsiasi contenzioso.

L’opportunità colta dal Vescovo di Terracina è evidente, perché coll’adottare l’istituto della ricognizione rese certi dei presunti ed indefiniti titoli giunti alla sua amministrazione dal lontano passato. Questo è il caso principe e completo di ricognizione che per accettazione della parte divenuta Utilista e della divenuta Direttario assumeva valore originario di costituzione dell’enfiteusi.

Ciò è in linea con le decisioni della Corte di Cassazione in materia per le quali, in presenza di un presunto titolo del tutto incerto, è l’esistenza di una ricognizione pubblica ed opponibile che a titolo derivativo la costituisce quando alla stessa non si concorda di attribuirgli addirittura il valore originario costitutivo.

——————————–

Da quanto sopra è stato ben reso cognito cosa è una ricognizione e ben è deducibile che, un diverso atto unilaterale con la finalità d’individuazione di fondi – di cui non se ne ha il diretto possesso materiale, non può assumere valore di ricognizione confermativa o costitutiva perché non in contraddittorio con il reale possidente e non ha la forma prevista per tale scopo da ogni norma intervenute nel tempo con competenza nel sud Lazio ancorché a livello nazionale a decorrere dall’avvento del Regno D’Italia.

Ulteriore simile interpretazione và fatta per gli atti di dichiarazione di successione vincolati alla condizione di redazione dell’inventario del patrimonio succeduto (inventario da effettuare entro un anno dall’apertura data dalla morte del dante causa). Anche questi atti sono unilaterali e in nessun caso sono atti di ricognizione o di costituzione di enfiteusi mancando ogni elemento all’uopo obbligatoriamente necessario.

L’attribuzione di qualità di ricognizione comprovante l’esistenza di enfiteusi, quando è in realtà un mero atto d’individuazione unilaterale, se arbitrariamente pubblicizzata và ad implicare le valutazioni di competenza in ordine agli effetti che questo produce verso terzi e verso la comunità come ad esempio le interferenze all’esercizio del libero mercato.

(1) Il censo, era l’obbligo di dare una prestazione o di versare un bene mobile in cambio dello sconto della pigione per un alloggio o per la coltivazione di un fondo, sovente il censo dovuto all’amministrazione Pontificia era rappresentato da una certa quantità di libre di cera bianca lavorata utilizzata poi per fare candele votive.

.

Commenti recenti