Nell’ affrontare la questione dell’Enfiteusi, spesso ci troviamo davanti la parola “Ricognizione”, ma per comprenderne correttamente il significato, sarebbe necessaria una approfondita analisi della legislazione che la spieghi compiutamente e, in assenza, può essere d’aiuto un confronto con i documenti che nel passato furono trascritti presso le conservatorie competenti.

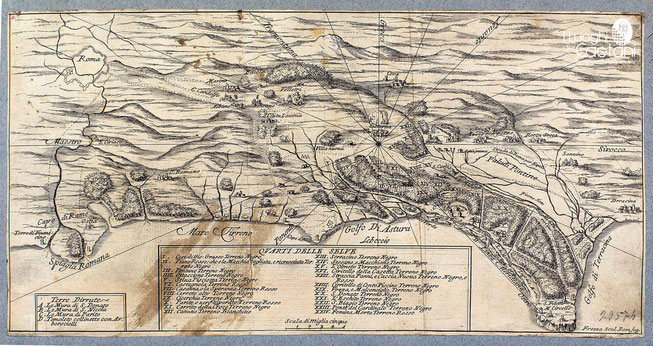

Il territorio del Circeo è stato parte dello Stato Ecclesiastico sino a che il neo Regno d’Italia acquisì il Lazio. Durante l’amministrazione dello Stato Ecclesiastico vigeva il Regolamento Legislativo e Giudiziario per gli Affari Civili emanato in data 10 novembre 1834 con Motu Proprio da Papa Gregorio XVI ed entrato in vigore in data 1 gennaio 1835. In tale regolamento la Ricognizione non è citata se non nella Parte II – Sezione II – Della caducità nei contratti di enfiteusi – art. 1438-1444; se il padrone diretto dovesse ritenere di consolidare il diretto dominio con l’utile dominio per inadempienza dell’ enfiteuta in merito al contratto stipulato o al diritto comune, deve citare l’enfiteuta tramite comparsa in cancelleria (art.1439) e deve produrre in cancelleria l’atto di investitura (art.1440) : “Unitamente all’atto di notifica dovrà prodursi in cancelleria il titolo della investitura: questo titolo, per effetto della caducità, non potrà risultare che dall’istromento di originaria concessione, ovvero da atti pubblici di ricognizione in dominium importanti qualità enfiteutica del fondo, o da cose giudicate, o finalmente dalla prova certa della antica esistenza e successiva deperizione di tali documenti”

Pertanto nelle disposizioni del 1835, la Ricognizione in dominium è un atto pubblico, e pertanto deve contenere la precisa individuazione di tutti gli elementi costitutivi di tale atto e la relativa sottoscrizione delle parti (Concedente e Utilista), comprendere esattamente gli estremi contrattuali necessari affinché sia lecito e regolarmente stipulato in contraddittorio (nominativi delle persone interessate, identificazione catastale, superfici, tipo di coltura, canone enfiteutico e dichiarazione di impegno ad eseguire le migliorie, etc.).

Dopo che il nostro territorio si riunì al Regno d’Italia in sostituzione dell’amministrazione Pontificia, subentrò il Codice Covile del Regno già in vigore dall’1 gennaio 1865, che dettò quali le regole che venivano riconosciute o integrate dal nuovo stato di diritto subentrato in merito ai Contratti di Enfiteusi. Con l’art.1563 si dispose che ogni 29 anni il Concedente potesse chiedere all’enfiteuta la ricognizione del proprio diritto.

Gli eredi Aguet-Blanc, sino ad oggi, non hanno esibito Atti pubblici di Ricognizione che convalidino il loro presunto Diritto di Concedente, ma si sono focalizzati sulle mere scritture catastali, quale:

• Il Brogliardino di Campagna del 1863 invocato da loro come “Ricognizione” che è un registro catastale incompleto essendo un documento provvisorio di rilevamento e aggiornamento in campagna dei fondi rustici che non ha alcuna valenza di probatorietà giuridica. L’ aggiornamento dei fondi rustici non deriva da una Ricognizione del titolo da parte della Reverenda Camera Apostolica (Concedente) nei confronti degli enfiteuti (Utilisti), ma da un provvedimento autonomo di aggiornamento generale del Territorio previsto dalla Presidenza del Censo di Roma -Direzione Generale ed eseguito con le norme derivanti a decorrere dal Motu Proprio di Pio VII del 06-07-1816. In tale documento non sono correlate scritture sottoscritte né del rappresentante della RCA, né dei possidenti quali presunti enfiteuti, né di un Pubblico Notaio: scritture che, per essere opponibili dovevano essere redatte come Pubblico Instrumento ai sensi del Regolamento Legislativo e Giudiziario per gli Affari Civili del 1835 vigente e quindi divenire pubbliche attraverso il compimento delle relative procedure di quel tempo.

In relazione alla sopra presunzione se ne determina la sua infondatezza per effetto della Perizia che l’ing. Arch. Angelo Bracci redasse nel 1874, ai sensi della legge 21 agosto 1862, n. 793, su incarico dell’Intendenza di Finanza, Perizia che fu eseguita sulla porzione del patrimonio dell’allora territorio di Terracina e su San Felice. L’oggetto peritale complessivamente riguardò quella porzione superficiaria compresa nel così detto ex Feudo di San Felice, ma limitatamente al patrimonio amministrato dalla Reverenda Camera Apostolica. La perizia non fa riferimento a contratti originari di enfiteusi o di ricognizioni sul capitolo corrispondente ad un gruppo di ex-fondi rustici, ma su tale specifica porzione attesta che per consuetudine, nella sua interezza superficiaria, venivano versati canoni alla Reverenda Camera Apostolica (senza specificare quale era titolo costitutivo di riferimento – rendita perpetua, livello, censo, laudemio, etc.?). In tal modo si accertò dell’inesistenza di contratti costitutivi di enfiteusi o di un’avvenuta ricognizione confermando la conseguente non valenza probatoria delle scritture catastali. Né la stessa Perizia può avere alcuna funzione di Ricognizione delle parti presunte enfiteutiche non essendo stata redatta in contraddittorio come la stessa legge n. 793/1862 prevedeva e come ulteriormente disponeva che in caso di assenza di atti opponibili e in discordanza catastali il perito avrebbe dovuto comunque effettuare una perizia, ma titolarla sommaria. D’altra parte tutti i beni che il Regno cedette a privati con la predetta norma furono ceduti secondo specifica previsione: a Corpo e senza che il Regno avesse responsabilità su eventuale deficienze o errori.

Tale disposto permise di vendere i beni di cui i titoli erano incerti o talmente atipici da non essere previsti, ovvero recepiti dal C.C. del 1865 del Regno che per gli atti riguardanti l’enfiteusi prevedeva l’obbligo che questi fossero pubblici e trascritti.

APPROFONDIMENTO (PRIMA PARTE)

INVITIAMO LE PERSONE INTERESSATE A LEGGERE ANCHE LA SECONDA PARTE DELL’ APPROFONDIMENTO.

PREMESSA

Il Comitato ha in primis analizzato l’Istituto della ricognizione riguardante il territorio di San Felice Circeo (LT) per il periodo di competenza dell’ex Stato Ecclesiastico che è anteriore all’unità d’Italia – unità considerata conclusa il 3 febbraio 1871 con la proclamazione di Roma quale Capitale d’Italia.

Poi ha approfondito il periodo inerente lo Stato di Diritto del Regno d’Italia sino a quello odierno della Repubblica di cui si evidenzia che i disposti normativi si applicano all’intero Territorio Italiano e non solo a San Felice Circeo.

PERIODO DI VIGENZA DELLO STATO DI DIRITTO ECCLESIASTICO:

Lo Stato della Chiesa sin da tempi remoti ha normato disposizioni concernenti la determinazione della proprietà, dell’imposizione fiscale, dell’attribuzione di diritti su immobili o beni mobili, lo svolgimento del commercio interno ed esterno, etc.. Le norme succedutesi nel tempo hanno subito abrogazioni per essere sostituite ex novo, oppure furono modificate anche sostanzialmente quando necessario o opportuno.

La Chiesa focalizzò ben presto che era necessario dare “certezza” allo stato di diritto in quanto la macchina della giustizia Penale, Amministrativa e Fiscale era la prima a segnalare alla Reverenda Camera Apostolica (RCA) dove insistevano deficienze a danno del sostentamento dello Stato Pontificio, ma ancor più evidenziare le sperequazioni e criticità interne alle stesse classi sociali che si attestarono suddivise in quella del Clero, quella dei nobili, dei borghesi e infine dei semplici cittadini (popolo).

Maffeo Barberini, nato a Firenze nell’aprile 1568, subendo l’influenza dello zio Francesco Barberini, Protonotario Apostolico (notaio specifico incaricato per la stipula di atti in cui compariva interessata la Chiesa), quando nel 1623 divenne Papa col nome di Urbano VIII creò e normò l’Istituto dell’Archiviazione (Con la bolla Pastoralis officii, del 16 novembre 1625, istituì in Roma l’Archivio Generale Urbano nel quale dovevano essere depositate le copie degli atti che venivano redatti dai notai). Il sistema riguardò gli atti scritti stipulati a vario titolo a cui dovevano sottoporsi tutti i sudditi dello Stato Ecclesiastico da allora per il tempo a seguire.

Ancora è pietra miliare l’opera di Papa Pio VII che attraverso il moto proprio del 6 luglio 1816, riguardante l’ “organizzazione dell’Amministrazione Pubblica” – esibito negli atti del notaio e segretario di Camera tale Nardi, al Titolo VI, concernente “l’organizzazione dei dazi e di altri oggetti relativi all’erario Camerale”, dispose che:

• Art.202 – il dazio detto del Registro venne esteso a tutte le Provincie Pontificie, con l’obbligo dell’apposizione degli estremi di avvenuta registrazione su tutti i contratti.

• Art. 203 Il nuovo sistema fu unito a quello della già esistente archiviazione (vedi sopra Papa Urbano VIII) e il tutto venne posto sotto la stessa Amministrazione affinché divenissero unitariamente mezzi per garantire la buona fede e la legittimità dei contratti e di altri atti concernenti gl’interessi pubblici e di privati, di assicurarne la conservazione, di provvedere nei casi di smarrimento, di sottrazioni e di occultazioni.

• Art. 204 il nuovo Istituto consolidò il valore probatorio ed opponibile degli atti scritti resi pubblici con l’obbligo della registrazione conciliata con l’archiviazione affinché “niuna scrittura o pubblica, o privata, potrà prodursi ed aver valore o in giudizio, o fuori di giudizio, se non sarà precedentemente registrata e munita della prova del seguito registro, e del contestuale pagamento del diritto da apporsi, e notarsi nella scrittura medesima, secondo le forme che sono prescritte”. Ancora lo stesso articolo prevedeva che “… niuna scrittura o pubblica, o privata acquisterà data certa, se non che dal giorno della seguita registrazione, o sia archiviazione. Non potrà farsi veruna trascrizione, né veruna iscrizione negli offici dell’intavolazione, se non che sulle scritture munite, come sopra, della prova della seguita registrazione.

Nel detto Motu Proprio di Pio VII sono inserite altre disposizioni che coordinano la pubblicità degli atti Giudiziari, di successione, etc.

Inoltre, è nell’inerente “Regolamento sulla registrazione prescritto dall’articolo 203 del Titolo VI” che fu disposto l’obbligo dei Notai di fornire le copie degli strumenti pubblici ai competenti uffici di Registrazione e Archiviazione.

Ancora, Papa Gregorio XVI emanò con Motu proprio il 10 novembre 1834 il “Regolamento Legislativo e Giudiziario per gli affari civili” che nel Titolo VI riguardante “Le leggi concernenti i contratti”, all’articolo 59 sanciva che: “I contratti di enfiteusi e di censo non saranno validi qualora non siano stipulati per pubblico istrumento”.

Infatti, come in epigrafe già riferito Nella Parte III, Titolo XVI, sez.II, negli art.1438-1444 si affrontava la caducità dei contratti di enfiteusi e si dispose che era necessaria la certezza dell’esistenza dell’enfiteusi sia da parte dell’enfiteuta (utilista) che da parte del direttario (art.1440) : “Unitamente all’atto di notifica dovrà prodursi in cancelleria il titolo della investitura : questo titolo, per effetto della caducità, non potrà risultare che dall’istromento di originaria concessione, ovvero da atti pubblici di ricognizione in dominum importanti qualità enfiteutica del fondo, o da cose giudicate, o finalmente dalla prova certa della antica esistenza e successiva deperizione di tali documenti”

La Legislazione dello Stato Ecclesiastico era molto rigida nel definire i rapporti che dovevano adottarsi tra Concedente e Utilista tanto che il primo doveva provare il suo Titolo sulla base di atti pubblici (instrumento, ricognizione, sentenze, prove certe).

Pertanto qualsiasi Ricognizione del titolo deve derivare da “atto pubblico” sottoscritta dalle parti coinvolte (Concedente e Utilista), in cui siano individuati i beni oggetto del Contratto (località, dimensione, qualità della coltivazione) e indicati gli obblighi concordati da entrambe le parti ivi compreso il canone stabilito.

Elemento fondamentale della Ricognizione in dominium è pertanto la precisa individuazione di tutti gli elementi costitutivi dell’atto pubblico e la relativa sottoscrizione da parte di tutte le parti e deve comprendere esattamente gli estremi contrattuali e quanto concordato in contraddittorio (nominativi delle persone interessate, identificazione catastale, superfici, tipo di coltura, canone enfiteutico e dichiarazione di impegno ad eseguire le migliorie).

Negli archivi Notarili pre-unitari conservati dagli archivi di Stato della Repubblica, insistono molte stipule di enfiteusi, ma anche molte ricognizioni a Dominium riportanti i necessari timbri ed estremi di registrazione.

Invece, nel caso di nostro interesse, alla luce di quanto sopra indicato, per il tempo anteriore all’avvento del Regno d’Italia non sono stati reperiti atti pubblici che comprovino l’esistenza di presunti Diritti del Concedente o l’esecuzione di una ricognizione a Dominium valida ad identificare: i fondi particellari, i coltivatori e gli obblighi assunti dalle parti Utiliste e Concedenti in ambito di una procedura in contraddittorio che successivamente è resa pubblica per messa in conservazione dopo la registrazione.

Quanto indicato nel Post al riguardo dell’addotta ed infondata probatorietà dei documenti catastali, ha evidenziato e documentato con normative che si esclude ogni scrittura catastale dalla valenza di ricognizione, quale quelle di revisione degli estimi catastali iniziate nel 1850 attraverso la compilazione di registri conformi alla Modula “A” disposta dal Censo di Roma.

La detta revisione catastale durante l’amministrazione dello Stato Pontifico per l’articolazione del Censo competente “Delegazione di Frosinone” non fu completata e, per il territoriale dipendente San Felice Circeo si fermò con la compilazione del Brogliardino di Campagna del 1863 che è documento che non completò il suo iter amministrativo, perché a questo non seguì la rideterminazione degli estimi. Tale registro catastale è correlato ad una parziale mappatura che non riuscì a inserire tutte le variazioni di superficie intervenute in parte sino al 1863, per cui il tutto fu ripreso dai nuovi Uffici amministrativi del Regno. In merito, essendo opponibili le risultanze date dagli atti scritti e registrati, è proprio da questi che si è potuto riscontrare che molti frazionamenti già avvenuti ante 1863 (per provato richiamo in atti pubblici), non trovano riscontro nelle “mappette” Pontificie. Bisognerà attendere la costituzione del NCT e del NCEU dello Stato Italiano, ma questi censimenti furono sostituitivi dei precedenti sempre in continuità per la loro mera valenza fiscale e non probatoria.

A tale Brogliardino, inoltre, non sono correlate scritture sottoscritte né del rappresentante della RCA, né dai possidenti quali presunti enfiteuti, né di un Pubblico Notaio: scritture che sarebbero opponibili quando poi siano rese pubbliche e, pertanto, la mera scrittura catastale non ha alcuna valenza di Instrumento come previsto dal Regolamento Legislativo e Giudiziario per gli Affari Civili del 1835 rimasto in vigore sino al successivo stato di diritto del Regno.

Con il neo Regno d’Italia, inizialmente la Provincia di Roma era suddivisa in cinque circondari corrispondenti alle vecchie Delegazioni, di cui è di nostro interesse quella di Frosinone. In merito la norma che ha permesso l’esproprio dei beni ecclesiastici di Roma e della sua Provincia (cioè di tutte le diocesi suburbicarie) è quella che decorre con la promulgazione della Legge nr. 1402 del 19 giugno 1873.

A prova della nullità della valenza probatoria delle scritture catastali, abbiamo già analizzato la perizia dell’ing. Arch. Angelo Bracci che, ai sensi della legge 21 agosto 1862, n. 793, svolse l’incarico demandatogli dall’Intendenza di Finanza con consegna al committente nel gennaio 1874. Dalla Perizia è stabilito che una porzione di territorio di San Felice aveva piccole porzione di terreni rustici concessi per consuetudine del passato governo a coltivatori locali. In tal modo si accertò dell’inesistenza di contratti costitutivi di enfiteusi o di un’avvenuta ricognizione confermando per tabulas la conseguente non valenza probatoria delle scritture catastali e l’inesistenza di atti originari costitutivi di enfiteusi.

Ad oggi il Comitato ha comunque cercato negli Archivi l’eventuale esistenza di enfiteusi registrate, ma non ha reperito nulla che abbia le su-indicate caratteristiche aventi opponibilità.

PERIODO DI VIGENZA DELLO STATO DI DIRITTO DEL REGNO D’ITALIA SINO ALL’ODIERNA REPUBBLICA:

Nel seguito l’analisi riguarda l’arco temporale che va dal termine dei vari stati di diritto che componevano la nostra penisola, sino all’odierno Stato.

Atteso che come già detto (vedi sopra e specifico Post riguardante la probatorietà dei documenti catastali) ognuno dei 22 catasti vigenti prima dell’unità d’Italia non furono mai recepiti quali probatori, la norma applicabile per la costituzione dei diritti reali – se riconosciuti esistenti, è quella del Codice Civile.

Il Codice Civile del passato Regno d’Italia è quello al R.D. del 24 giugno 1865, nr. 2358, il quale al Titolo VIII – dell’enfiteusi, riporta:

art. 1556 – “L’enfiteusi è un contratto, col quale si concede, in perpetuo o a tempo, un fondo coll’obbligo di migliorarlo e di pagare un’annua determinata prestazione in danaro o in derrate”;

art. 1557 – “L’enfiteusi è regolata dalle convenzioni delle parti, in quanto non siano contrarie alle disposizioni degli articoli 1562, 1563 e 1564. In mancanza di convenzioni speciali si osservano le regole seguenti”. Seguono gli articoli dal 1558 sino al 1567”.

art. 1563 – “Ogni ventinove anni il concedente può chiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico. Per l’atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione; le spese di essa sono a carico del possessore del fondo”.

Ne consegue che l’enfiteusi affinché esista deve avere la forma di un contratto scritto caratterizzato da due presupposti imprescindibili, quali: l’obbligo di migliorare un fondo agricolo e di corrispondere un canone in denaro o in derrate, mentre con l’art 1557 si dà l’opportunità di regolare il contratto per gli aspetti ulteriori tramite convenzioni speciali concordate tra le parti e in mancanza il codice dà disposizioni comuni .

Per quanto sopra, per la costituzione di un contratto è necessaria obbligatoriamente la sottoscrizione di tutte le parti in contraddittorio e il riporto nello stesso di tutti gli altri elementi costitutivi previsti dalla norma, per l’enfiteusi si aggiungono i termini dell’articolo 1556 in merito all’obbligo di miglioramento e di pagamento di un canone/derrate, mentre per le ulteriori condizioni, l’articolo 1557 pone l’alternativa che siano stabilite di comune accordo tra i contraenti oppure che siano seguiti gli obblighi scaturenti dai successivi articoli del cc riportati dal n. 1558 sino al n. 1567.

Pertanto, l’opponibilità del diritto di enfiteusi è sempre data da un atto contrattuale scritto che debba contenere tutti gli elementi costitutivi e le condizioni primarie di cui all’art. 1556.

Anche nel codice del Regno d’Italia del 1865 l’istituto della ricognizione in generale era previsto al fine di evitare la prescrizione del diritto reale di enfiteusi, concedendo al titolare del dominio diretto di effettuare la ricognizione di un diritto di enfiteusi già costituito entro 29 anni, atteso che per i diritti reali, in modo analogo a ciò che è stato previsto col nuovo codice civile del 1942 con l’usucapione, l’art. 2135 c.c. del 1865 prevedeva che: “tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trent’anni, senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede”.

Occorre precisare che se dal lontano passato pre-unitario ci arrivino atti atipici scritti, è necessario adire all’Autorità Giudicante affinché valuti se vi sono riscontrabili elementi che li possano assimilare all’enfiteusi o altro diritto riconosciuto dalla normativa vigente, sempreché non si determini l’avvenuta estinzione dell’atto che per tale motivo non sarà mai opponibile.

Tanto può avvenire perché il territorio nazionale fu contraddistinto da vari stati di diritto esistenti al tempo pre-unitario ed ognuno di essi aveva varie tipologie di rapporti civili che si potevano accendere tra cittadini.

Attualmente, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice Civile del Regno, poi riconosciuto dalla Repubblica di cui al R.D. del 16 marzo 1942, nr. 262 si ha:

art. 1350 – Libro IV delle obbligazioni, Titolo II dei contratti in generale, Sezione IV della forma del contratto, concernente “atti che devono farsi per iscritto”.

Ove si cita…. , “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) omissis; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto sui beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta; 3) omissis; 4 omissis; 5) omissis; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico.

art. 2643 – Libro VI della tutela dei diritti, Titolo I della trascrizione, Capo I della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, concernente “atti soggetti a trascrizione”.

Ove si cita… “Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 1) omissis; 2) I contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta;2 bis) 3), 4), 5), 6) omissis; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico; 8) 9), 10), 11), 12), omissis, 12 bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

art. 2697 – Libro VI della tutela dei diritti, Titolo II delle prove, concernente “onere della prova”.

Nel quale è normato e consolidato dalle interpretazioni della Suprema Corte che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In particolare mancando gli elementi per i quali ricorrano i presupposti di cui ai precedenti artt. 1350 e 2643, sarà sempre onere del presunto concedente dimostrare l’esistenza del diretto dominio dato da una presunta enfiteusi:

Quanto sopra, va valutato anche nel rispetto delle sopraggiunte disposizioni Comunitarie e delle decisioni della Corte della Comunità Europea per quanto concerne il fatto che gli stati membri hanno l’obbligo di garantire la certezza della proprietà (certezza dei diritti reali) e della sua commerciabilità.

—————-

Nel tempo sono state promulgate alcune norme specifiche al riguardo delle Enfiteusi inerenti i terreni agricoli e di come queste siano trattate, mentre per le enfiteusi urbane – molto rare, la norma è vacante e quindi per analogia si applicano gli stessi disposti previsti per i terreni enfiteutici. Il tutto sempreché esista il diritto di enfiteusi, diversamente si dovranno interpretare altre norme o in assenza di queste sarà l’Autorità giudicante a determinare in merito.

Sino ad oggi, per necessario intervento della Corte Costituzionale, molti degli articolati normativi se pur legiferati con approvazione dal Parlamento, sono stati in parte giudicati anticostituzionali. Ad oggi si seguono le decisioni della Suprema Corte di Cassazione che sono in relazione all’interpretazione del codice civile vigente, in particolare, per individuare l’esistenza dell’enfiteusi è ormai consolidato che la prova principe è la presentazione di un contratto costitutivo di tale diritto che abbia le caratteristiche di opponibilità.

Il contratto costitutivo può essere:

– costitutivo ab origine: ovvero che tratta della costituzione di una enfiteusi per mezzo di atto scritto contenente tutti gli elementi costitutivi per attestare la validità pubblica dell’accordo e comunque sottoscritto da tutte le parti interessate;

– costitutivo a seguito di ricognizione: ovvero che in caso di una consuetudine o vicende indefinite di cui non si conosce il titolo e la specie dell’obbligo che corre tra due parti, queste decidono di fare una ricognizione” del fondo e del diritto convenendo in atto scritto e trascritto – di comune accordo e senza forzatura alcuna – che si riconosce l’esistenza di un rapporto che, nell’occasione si stabilisce che sia una enfiteusi. Da tale momento il diritto reale è regolarmente costituito in luogo di un qualsiasi diritto atipico del passato anche se non riconosciuto dalle norme civili vigenti al tempo dell’atto ricognitivo. Tale modalità di costituzione dell’enfiteusi è invalsa nella pratica del tempo, come confermato da un documento dell’epoca rinvenuto presso l’Archivio di Stato dai tecnici investiti dal Comitato per effettuare le ricerche storiche-archivistiche ed in particolare l’Atto presente in Conservatoria RR.II. Velletri (LT) ove è qualificato “Ricognizione”, trascritto al Reg. Particolare nn. 869, 870 e 871 del 14 settembre 1917 ed in cui si dà atto che: “Il presente atto dovrà ritenersi titolo originario e costitutivo dell’enfiteusi rinunziando le parti espressamente alla esibizione dei titoli originari, volendo che il presente tenga luogo di quelli”.

Come detto, in mancanza dell’atto costitutivo dell’enfiteusi, in alternativa si può opporre una ricognizione, ma questa và anche considerata quanto esiste veramente un contratto originario costitutivo dell’enfiteusi, per cui assume diversa valenza a seconda dei casi:

– esistenza di atto opponibile costitutivo di enfiteusi perpetua: la Ricognizione NON è obbligatoria, ma diventa un’opportunità per il concedente per adeguare il canone attualizzandolo al momento dell’atto ricognitivo (compensazione dell’intervenuta svalutazione della moneta, aumento in ragione dei miglioramenti apportati dall’utilista, etc.);

– esistenza di atto opponibile costitutivo di enfiteusi a tempo: la Ricognizione è obbligatoria, in quanto nell’atto di costituzione si prevede anche la periodicità temporale in cui il concedente ha l’obbligo di richiedere e fare ricognizione del fondo. Qualora la ricognizione non sia richiesta e fatta, l’utilista potrà procedere giudizialmente a farsi riconoscere l’usucapione del fondo.

NOTA: in diritto insiste la gradualità delle fonti del diritto e la gradualità e diversità tra loro dei diritti reali riconosciuti dalle norme civili. È auspicabile che la tendenza che si vuole dare alle enfiteusi di essere pari ad un diritto demaniale di pubblica utilità sia scissa e non equiparata da alcune interpretazioni. Cosa che la Suprema Corte, indirettamente ha ben escluso per l’indirizzo dato nell’ultimo decennio, in sintesi: “le sole scritture catastali non hanno valenza probatoria al fine di dimostrare l’esistenza di una enfiteusi che va comunque dimostrata dal direttario provando che esista per effetto di un atto costitutivo opponibile o per mezzo di una ricognizione anch’essa pubblica, quindi per l’esistenza di atti validi a norma di legge – pena la nullità di ogni pretesa”.

Vedasi: Cassazione n. 30954 del 7 novembre 2023, n. 30823 del 6 novembre 2023, n. 17302 del 19 agosto 2020, n. 4431 del 21 febbraio 2017, n. 8611 del 29 agosto 1998, n. 5148 del 7 ottobre 1982.

.

Commenti recenti